第一节 秦岭间古道、栈道

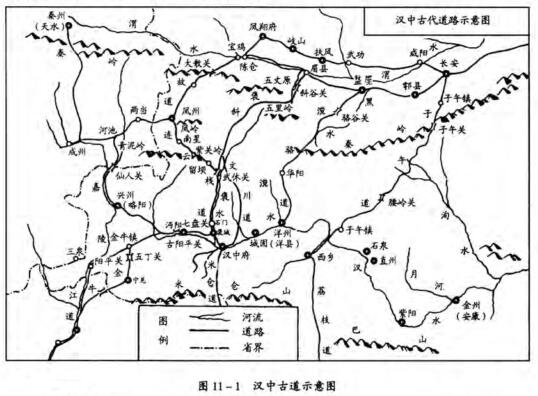

汉中地区先民活动较早,从“践草为径”开始,逐渐形成原始道路。先秦至清代,境内古道,以汉中城为中心,北通关中,南达巴蜀,西连陇南,东下荆襄。尤其境内古栈道、古驿道对沟通中原与大西南的联系,在中国的交通史上具有重要地位。

境内古道除汉中盆地内东西大道外,北部穿越秦岭的古道有褒斜栈道、连云栈道、故道、骆道、子午道等;这些道路,在历代各朝,时通时废,且在主干道基础上,形成蛛网式的分支岔道(民间道路),或互相连接。

一、褒斜栈道 褒斜栈道是汉中通向关中,或关中经汉中达于巴蜀,穿越秦岭的道路,是世界上最早的栈道。南口在汉中城北15公里的褒河口,向北进入褒谷,沿褒河经过留坝县武关驿向东北行,经太白县,越过秦岭主脊,进入斜峪河流域的斜谷,由眉县的斜峪口出达眉县,全长200多公里。

(一)开凿历史

褒斜道始通时间史无详载。据周原考古发掘甲骨文记载,周文王有“伐蜀”、“克蜀”军事行动;周文王曾向汉水流域开拓疆土,“经营南国”;《尚书·牧誓》载:周武王灭殷,“蜀亦从行”,即秦岭以南的八个部落进入中原,参与周武王伐纣军事行动。可见,殷商时期汉中即有北出秦岭的道路。春秋战国时期,秦文公至秦穆公期间(前762~621),秦蜀间既有军事攻伐,也有商旅往来;秦厉共公二十六年(前451),秦左庶长城南郑;秦惠公十三年(前387)秦伐蜀,攻取南郑;秦惠文王更元九年(前316),司马错、张仪伐蜀前,曾大修道路。以上这些行动,经由褒斜道(或故道)可能性最大,且在军事行动时修筑栈道的可能性亦最大。到秦昭襄王时(前266~前250),范睢为秦相,蔡泽赞美范睢修筑“栈道千里,通于蜀汉,使天下皆畏秦。”可见当时已建有此栈道。

栈道形成以后,各朝因战争、因洪水,或毁坏栈道,或整修栈道。有史记载的毁坏和整修有:

汉元年(前206),项羽封刘邦为汉王,“王巴、蜀、汉中,都南郑。”张良送刘邦至褒中,返回时,“烧绝所过栈道,示天下无还心,以固项王意。”汉武帝时,命御使张汤之子张卬为汉中太守,发动数万人治理褒水,并修凿褒斜栈道500里。

东汉永平六至九年(63~66),诏遣汉中太守鄐君“受广汉、蜀郡、巴郡徒二千六百九十人,开通褒斜道,……始作桥阁六百二十三间,大桥五,为道二百五十八里,邮亭、驿置、徒司空、褒中县官寺并六十四所,凡用功(工)七十六万六千八百余人,瓦卅六万九千八百四页,用钱百四十九万九千四百余斛。九年四月成就,益州东至京师去就安稳。”此次工程中,开凿通了石门这个中国最早的穿山通车隧道。永初元至二年(107~108),“先零羌、滇零称天子于北地,遂寇三秦,……南入益州,杀汉中太守董炳”,褒斜栈道被破坏,“桥梁断绝”,入蜀经由子午道。永寿元年(155),右扶风丞李寿整修褒斜栈道。初平年间(190~193),刘焉遣都义司马张鲁占据汉中。张为割据汉中,断绝栈道。

三国蜀汉建兴六年(228),丞相诸葛亮驻扎汉中,北伐曹魏,并出祁山,令赵云、邓芝为疑军,守箕谷。赵、邓为曹真所败,退军时烧绝赤崖(在今留坝县)以北栈道。不久,即修复。曹魏太和四年(230),大司马曹真伐蜀,一军从斜谷入,“深入险阻,凿路而前……治道功夫,战士悉作。”(《三国志·王肃传》)。蜀汉建兴十一年(233),诸葛亮伐魏,由斜谷出兵五丈原,“治斜谷邸阁”。次年春,整修褒斜栈道,以“流马”(小车)运粮草。八月,诸葛亮病逝于五丈原。魏延与杨仪不和,领兵先归汉中,烧绝所过栈道。后又修复。曹魏景元四年(263)十一月,魏将钟会分兵由褒斜道、子午道、骆道灭蜀,令牙门将许仪在前整修道路。十二月,魏荡寇将军李苞带领中军兵石木工2000人,修复栈道。

西晋太康元年(280),诏西府(今凤翔)、汉中两府修复褒斜栈道。

北魏正始三年(506),梁、秦二州刺史羊祉奏开回车道,为褒斜道分支。即由褒谷入,经留坝柴关岭、梁泉县(今凤县凤州镇)、散关,出陈仓。

唐贞观二十二年(648)七月,开褒谷道水路,运米以至京师。唐大中三年(849)十一月,山南西道节度使郑涯奏修文川谷道。北段沿褒斜栈道斜谷,南段从西江口经小河口出城固县文川,亦称文川道,为褒斜栈道分支。次年即废。

(二)形制

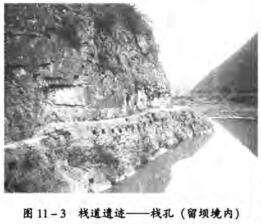

栈道因建于峻峭险要的大山峡谷中,故其建筑形式多根据自然地形而定。按其形制,人们又把栈道称为“栈阁”、“桥阁”。有的路段上建有能遮避雨雪的棚盖,向河沟一面有护拦。据调查,褒斜栈道修建形制大体有6种:

1、标准式:即平梁立柱结构。在底部石上凿孔立柱,上部直立的山崖靠水一边凿方形壁孔,插入横梁,柱与梁以榫卯相连接,横梁间距1.5~2米,横梁间铺以木板,形成路面;础石条件好的地方也有不凿柱孔的。有一梁一柱的,也有一梁多柱的。

2、斜坡搭架式:即在斜坡上凿一排石孔立柱,上搭木梁,梁间铺板,形成路面。

3、斜撑式:在崖陡水深,无法安桩立柱时,或立柱过高,为加强支撑力量,用方形壁孔插平梁立直柱加斜撑结构。

4、无柱式:在深渊、陡崖地段,难以立柱和斜撑,仅凿孔安横梁,铺板成栈,亦称“千梁无柱”式。

5、凹槽式:在一些小山嘴处,或石质不硬处,将山体挖出一个凹槽,以通人车,有的把这种形式叫做“老虎嘴”。

6、隧道式:将山嘴凿通成洞,石门隧道最为著名。

(三)遗迹

据调查,褒斜栈道从眉县斜峪河谷至留坝县武关驿,有栈道遗迹23处,其中留坝县柘梨园乡磨坪村、江口镇南1公里、石垭子村东岸、西岸、西营村、柳川乡林家坝、韩树沟、磨桥湾、南河乡孔雀台、倒树湾各1处,黑杨坝、武关驿各2处。

据陕西省文物管理委员会、陕西省博物馆陕南工作组1961年调查,石门以北褒谷中,在天心桥、褒姒铺、万年桥、青桥铺、木龙沟北、马道、武曲铺、宝汉公路18公里、184公里等处,均有栈孔遗迹,多者80多孔,少者7~8孔,有些遗迹已被水库淹没或埋没、毁坏。

据陕西省考古研究所1962年调查,从褒城到石门处,有古栈道遗迹、栈道壁孔56个,柱孔190个。

二、连云栈道

连云栈道因由原故道、陈仓道、回车道、褒斜道连接而成,始修时间史无明载。汉中境内部分,有史载者有:

据《石门铭》载:北魏正始三年(506),梁、秦二州刺史羊祉奏请开创回车(今凤县南)新道。四年十月,“遣左校令贾三德领徒一万人,将帅百人”,修筑该道,“阁广四丈,路广六丈,皆填溪栈壑,砰险梁危,自回车至谷口二百余里。”永平二年(509)毕工。

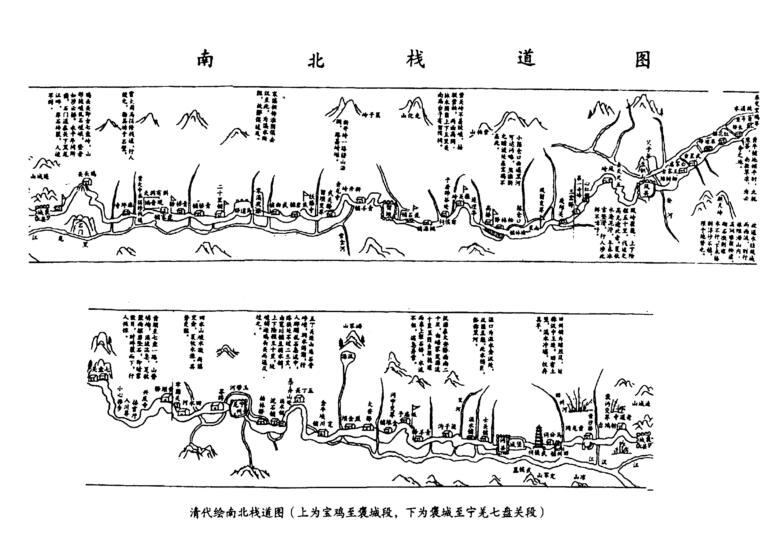

自唐代中叶起,褒斜栈道北段改由回车道、散关道,南段仍由褒谷道,即从褒城入谷,沿褒河至留坝县姜窝子(褒斜道南段),离开褒斜道,向西北沿紫金河,经八里关、青龙寺、新开岭、青羊铺、画眉关、大滩、安山驿(今留坝县城)、翻越柴关岭,过凤县、煎茶岭、大散关,明清时称此路为连云栈道,南段习惯上也称褒斜栈道。该道在汉中境内长84公里。

唐开成四年(839),山南西道节度使归融“自散关南至剑门,凿山石栈道千余里,以通驿路。”

唐光启二年(886),僖宗为避黄巢起义军,由散关拟南逃兴元府(汉中),兴元节度使石君涉为叛军朱玫所使,毁栈道,绝险要。僖宗到汉中后,派晋辉驻褒城,修复栈道。

后唐天成三年(928)二月,“兴元府奏修斜谷阁道二千八百余间”(此次所修为散关至褒谷段)。

南宋抗金战争中,因战争需要,整修连云栈道。宋代有栈阁5100多间。

明洪武二十五年(1392),诏令普定侯陈桓监督军夫,补修连云栈道,并为避鸡头关之险,自褒城北翻越七盘岭,然后下至褒谷入栈。弘治年间(1488~1505),重修鸡头关以北栈阁。万历三十三年(1605),汉中知府崔应科等奉命重修连云栈道。

清康熙三年(1664),陕西巡抚贾汉复捐金募工,整修连云栈道。自煎茶岭至鸡头关,用不足3个月时间,修“险碥凡五千二百丈有奇,险石路凡二万三千八十九丈有奇,险土路凡一千七百八十一丈有奇,修碥桥一百一十八处,计一百五十七丈;去偏桥而垒石以补之者,自江面至岸,高三丈许,共长六十五丈二尺,凡十五处;修水渠一百四十五道,煅石三十二处,共一百五十六丈六尺;去挡路山根大石二百八十九处,垒修木栏杆一百二十三处,凡九百三十八丈有奇,合营兵、驿夫、民夫、各匠六万九千八十三工”(清党崇雅《贾大司马修栈记》)。康熙二十八年(1689),总制川陕兼都御史葛思泰巡视汉中,“因念连云栈道危险,首捐己全俸,并移会三省抚台,提倡率镇(台)、司、道、府各捐己俸,修成坦途”(《留坝厅志》)。乾隆二十八年(1763)五月,陕西巡抚鄂弼上疏:“臣上年奏请兴修凤翔、汉中通川栈道,今查阅营伍,并顺道详勘,自宝鸡大散关至宁羌州,与川省交界之七盘关止,各工俱皆完竣,但将来难免日久损坏。请拨给经费余息银一万两,交南郑十二州县应运生息,责成汉兴道总理,随倾随修,汇奏核销。如应大加修治,确估奏明动工。”嘉庆十六年(1811),陕西巡抚董教增奏修北栈道。

民国24年(1935),国民政府沿连云栈道修筑川陕公路。长期作为川陕官道的连云栈道历史至此结束。

三、子午道

子午道最早见于班固《汉书》。《汉书·王莽传》记载,王莽为宣传自己的已经被立为皇后的女儿“有子孙瑞”,开凿了从长安“直通梁汉”的子午道。东汉《石门颂》中,有“高祖受命,兴于汉中。道由子午,出散入秦”的记载,有的史家据此认为,子午道在秦末即已存在。

子午道的具体路线,汉晋时从长安城向正南,由子午镇入子午谷,越岭进入沣水河谷。溯谷而上,经喂子坪、子午关(又名石羊关)间险岭峡谷、要隘,登秦岭正脊。过秦岭后,进入汉水支流洵河上游,过沙沟、东江口,越岭至月亮坪。再南越腰竹岭沿池河而下,经营盘、腰岭关、太山庙到马池镇,折西北越马岭关,溯汉江至石泉县。由石泉向西北溯饶风河,越饶风岭,过饶风关至汉中境内今西乡县南子午镇。从南子午镇过子午河向西北,绕汉江黄金峡大湾,上阳泉坂,经金水河口、铁门观、折西南越酉水至龙亭出山,进入汉中平原。然后由汉江北岸平原经城固而达汉中。晋武帝时将军王神念另开干路(即洵阳坝、火地塘到宁陕县,向西南经两河口向西,进入汉中境内今佛坪县大河坝、洋县金水、洋县城)。三国时魏将曹真攻蜀、曹爽部将刘钦到汉中,晋司马勋北伐符秦、北魏拓拔干侵犯汉中等,均经此道。

子午道古代用作驿道时间较少,往往是在褒斜驿道不通时改由此道。

四、骆道

从长安南经过盩厔(今周至)县的西骆峪(亦称“骆谷”或“洛谷”),南出洋县城西水河,故称“骆道”。三国至唐代长安至汉中多经此道。唐代曾辟为驿道,骆道的全长,唐李吉甫《元和郡县志》称750里。 骆谷道的走向,从盩厔县西南15公里西骆峪入秦岭,经厚畛子、钓鱼台,翻越秦岭正脊后,到都督门,越财神岭、兴隆岭,进入洋县境,又折而向南经酉水上游的华阳镇,再由牛岭折西南至铁冶河,循水河谷至洋县城,进入汉中平川。也可由华阳向东南经茅坪、八里关,越贯岭梁经白草驿,出谷口;或由华阳镇向西南,越牛岭,顺八里河至八里关;或由八里河谷的黑峡、大店子越岭,过四郎乡,出谷达洋县城。汉中境内约全程一半左右,较褒斜道、连云道、子午道、故道均近捷,但几经翻山,道路较其他道路险峻,故宋代后官道不用。

历朝 骆道境内用废修治情况:

三国时,曹魏正始五年(244)三月,曹爽伐蜀,入骆谷。蜀汉镇北大将军督汉中王平进据兴势(今洋县北),费祎率援军相救,曹退;蜀汉延熙二十年(257),姜维由谷北攻曹魏,直至沈岭,后退回。曹魏景元四年(263),钟会率10万大军分兵由褒斜道、骆道、子午道攻蜀汉汉中,牙门将许仪治骆道,因陷钟会马足被杀。

东晋永和五年(349),驻守汉中的司马勋由骆道北出关中,攻长安,未克退还;义熙十二年(416),刘裕伐后秦,令驻守汉中的窦霸率军由骆道北出配合。

南北朝时期,秦岭南北分属不同政权,骆道废弃不通。

隋代,骆道复开,并置“关官”。

唐代,骆道畅通,尤其唐中后期,通行更为频繁,为骆道鼎盛时期,辟为驿路,沿途设有驿站数处。建中四年(783),唐德宗避朱泚之乱,由骆道经洋县清凉寺、马畅到汉中。著名人物如元稹、白居易、岑参、崔觐等都在骆谷道留有诗篇。

北宋时,该道亦为驿道。宋敏求《长安志》记有长安至洋州(今洋县)驿馆多处。

南宋抗金时期,骆道为南宋军队进出的道路之一。元、明至清代前期,该道未见记载。清嘉庆间,川楚白莲教义军转战秦岭,多由此道;道光五年,在此道中部设佛坪厅;同治元年(1862)云南义军蓝大顺部由此道进军关中,占盩厔县。至民国时,洋县民间商旅至关中、西安,多经此道。

五、文川道

因沿文川河而行,故名。唐大中三年(849)修筑,为褒斜道的一条支线,明清时改线拓宽。从留坝县西江口(今江口镇),离开褒斜道,向东南行,由铁灌沟、庙坪翻雪岭(鹰嘴石),至南河乡上南河村,折东行沙岭子,过月亮湾,翻桅杆石梁,进入城固境的小河子。再向南至双溪驿,越过光头山到文川河谷,出谷口至城固文川镇,再折西到汉中。文川道比连云道至汉中近捷,唐时沿途驿站有仙岭驿(今柘梨园)、青松驿(今江口镇)、山辉驿、回雪驿(今沙岭子)等。蜀汉时期,诸葛亮第一次北伐,遣赵云、邓芝为偏军,出箕谷。后因赵、邓屯兵乐城(今城固),故以文川道为行军路线。诸葛亮最后一次北伐,也派部属从此出斜谷。唐大中年间,著名文学家孙樵《兴元新路记》详细记载了文川道开修及沿途情况。

六、故道

又称散关道,先秦以前即有。从宝鸡向南,过大散关,越秦岭沿嘉陵江河谷,经凤州、两当、河池(徽县)、兴州(今略阳县),向东南越煎茶岭,出白马关(今勉县西),进入汉中平原,与金牛道相接,直下四川,为汉中到关中的一条间道。或由兴州沿嘉陵江南下,经今阳平关,到四川广元。凤县至沔县间有支道多条。汉王刘邦由汉中北出三秦,暗渡陈仓,诸葛亮第一、二次北伐曹魏,经由此道。