4月9日,2012年度全国十大考古新发现在北京揭晓。经过几番激烈的竞争,神木石峁遗址最终以其在中华文明形成史上的重要价值名列其中。专家们一致认为:石峁古城是目前所见中国史前时期面积最大的城址,为中华文明早期形成史提供了新的图标。更有专家推断,石峁古城可能是黄帝部族的居邑,是真正意义上的华夏第一城。

“陕西神木石峁遗址是2012年度全国十大考古新发现中最重要、也是最有代表性的考古发现。”著名考古学家、北京大学教授严文明说。

被专家誉为华夏第一城的石峁遗址之所以最有代表性,不仅在于它是目前中国发现的史前最大的城址,对我们理解“古文化、古城、古国”框架下的中国早期文明格局具有重要意义;还在于黄帝部族很可能曾在这里生活过。3月25日,著名先秦史专家、中国社会科学院古代文明研究中心客座研究员沈长云先生在《光明日报》发表文章认为:石峁古城是黄帝部族居邑!

1、大发现

其实,探寻石峁遗址的脚步并非近两年才开始。

上世纪70年代,陕西省考古所戴应新先生就对此进行了调查。几年后,半坡博物馆又做过一些调查和发掘。然而,当时有限的考古发掘,虽证明了石峁遗址形成于新石器时代晚期,但确定的城址面积只有约90万平方米。据知情人士说,这是因为当时的考古工作者把石峁外城城墙误认为战国赵长城的缘故。

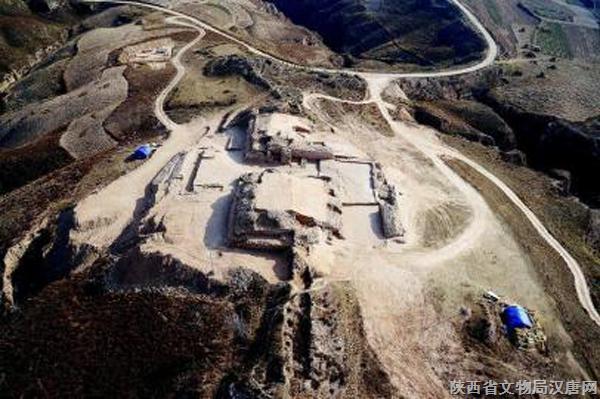

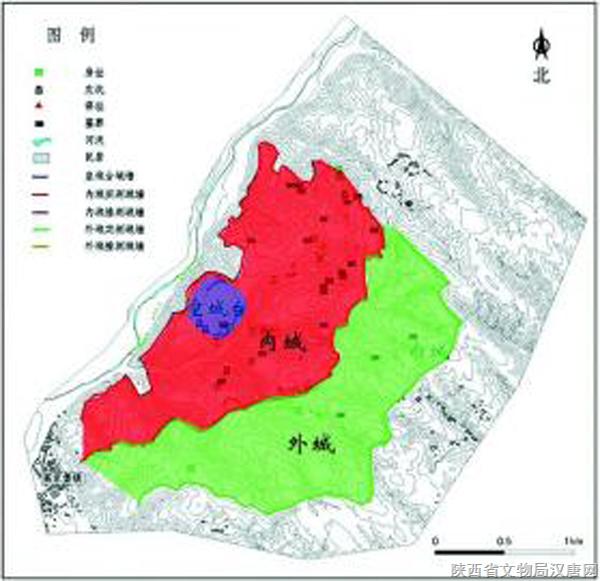

虽然如此,2003年,石峁遗址还是被公布为省级重点文物保护单位;2006年,又被公布为国家重点文物保护单位。2008年,神木县文体局局长项世荣向县领导提出全面开展对石峁遗址的考古工作。之后,神木县政府正式向省文物局打报告,希望能尽快对石峁遗址进行全面考古调查、勘探及发掘。2011年,由陕西省考古研究院与榆林市文物勘探工作队、神木县文体局组成的联合考古队对石峁遗址进行了区域系统调查和航拍,发现城址比原来认定的要大得多。2012年5月,经国家文物局批准,以陕西省考古研究院院长助理孙周勇为领队的联合考古队正式进驻石峁进行考古发掘,这座沉睡几千年的古城终于有了复活的契机。经过联合考古队半年多的艰辛工作,取得了令人震惊的考古发掘成果:石峁城址建于龙山时代晚期至夏代早期,由外城、内城和俗称的“皇城台”三座基本完整并相对独立的石构城址组成,其规模超过4平方公里,远大于年代相近的浙江良渚遗址和山西陶寺遗址等已知城址,是目前中国发现的最大的史前古城!

“其实,航拍单位测量出石峁古城遗址的面积足有5平方公里,只是因为考古发掘刚开始,不敢说得太满,才对外公布为‘超过4平方公里’。”一位参与考古发掘的人士向记者透露。

2012年10月15日,40多位来自国内外的考古专家在考察了正在发掘的石峁遗址后进行了座谈。座谈会上,他们都用“震撼”、“惊喜”等词语来表达自己的心情。80多岁的中国考古学会理事长张忠培说:“我看后感到十分震撼!这个遗址要研究的问题很多,是中国史前同时期最大的石头城,它用玉器表现文化,是黄河腹地二里头之外一个重要遗址。”陕西省考古研究院院长王炜林表示:“传统意义上认为当时是以中原为中心,但神木石峁遗址的发现证明了北方的地位和意义,证明了中华文明的起源有多个点。”

专家们一致认为,石峁城址将有助于进一步了解所对应那个时代的社会形态、聚落形态演变、人地关系,为中华文明起源形成的多元性和发展过程提供了全新的研究资料。

之后,随着媒体纷纷报道,石峁古城的发现在海内外掀起了巨大的冲击波,真可谓石破天惊!

2、城门开

近日,记者在神木县文管办主任屈凤鸣的引领下,探访了石峁遗址。

从高家堡北侧的洞川沟东进不久,再沿弯曲的山路向南盘旋而上,我们来到石峁遗址的最高处。从这里环视四周,只见石头垒砌的城墙沿山脊朝东北和西南方向蜿蜒而去,西南的越过沟壑,在对面的山梁上出现。两个山头上的城墙,如中国书法般笔断意连。被专家誉为华夏第一门的石峁城址外城东门就近在眼前。然考古队为了保护遗址,给外城东门发掘过的地方苫上了草垫,但城门的轮廓清晰可见。

从外往里走,首先经过的是呈“U”形的外瓮城。屈凤鸣指着南北向长墙外侧和门道入口处的两个坑告诉记者,在这两个地方各发现了24个人头骨,经初步鉴定,这些头骨以年轻女性居多,部分头骨有明显的砍斫痕迹,个别枕骨和下颌部位有灼烧迹象,大概是建城时进行祭祀活动所为。

进入门道,只见南北两侧各有一个长方形夯土墩台,夯台外围包砌一周石墙,墙体上发现一些排列有序的孔洞,其内见圆形朽木痕迹,这些朽木嵌入石墙内部,周围敷以草拌泥加固。墩台朝向门道一侧的主墙上分别砌筑出3道平行分布的南北向短墙,隔出4间似为“门塾”的空间,南北各2间,完全对称,个别门塾还有灶址。

穿过门道后,南墩台西北角接缝继续修筑石墙,向西砌筑一段后北折,形成门址内侧的曲尺形瓮城结构。

据屈凤鸣主任介绍,在此段石墙墙根处,发现了壁画残块100余块,这些壁画以白灰面为底,以红、黄、黑、橙等颜色绘出几何形图案,最大的一块约30厘米见方。这是龙山时期遗址中发现壁画数量最多的一次。

一座建于4000多年前的城门,结构竟如此复杂、筑建技术竟如此先进,难怪它在被考古工作者成功“打开”之后,走进城门的考古专家都感到强烈的震撼,惊呼这是后世中国城门的“老祖宗”,是华夏第一门!

3、皇城台

从外城东门入城后走不久,越过一道石城墙,我们就进入内城。远远望去,内城中有一座四面包砌护坡石墙的台城,它是整个石峁古城最早的建筑,当地群众称之为皇城台。一听到这个名字,记者就疑惑,先民们是不是原本称此为“黄城台”——黄帝城之台?

皇城台大致呈方形,石墙转角处为圆形,护墙自下而上斜收趋势明显,在垂直方向上具有层阶结构。据当地村民讲,上世纪70年代前,皇城台东北侧还可见七级石墙,又经过几十年的风雨侵蚀,加之当地人为毁坏,现在只可见到三至五级结构。

来到皇城台的东北角,记者看到一段约200米长的保存完好的墙体,即使现在的石头墙,也很难构筑得墙面如此平整。无法想象,先民们如何能用笨拙的石头工具,完成这浩大而细致的工程。

皇城台东边不远处有一条沟,被当地村民称为地牢壕。一位村民说,听老辈人讲,这里曾有个地洞,可能就是地牢口,但上世纪六十年代搞农田基建时被埋住了。

皇城台对面还有个欢喜梁,欢喜梁半山坡上也有石洞,据说和地牢相通。大概是打入地牢的战俘或罪人,摆脱了地牢里毒蛇、蝎子等的纠缠,意外地从这里逃出来,高兴不已,所以叫欢喜梁。虽然当时还没有用以记载的文字,但4000多年来,“皇城台”、“地牢壕”、“欢喜梁”这些地名,通过一代代人的口口相传,为我们追溯这座古城里的原始场景提供了可怜的文字线索。

登上皇城台的最高处,我不由得浮想联翩,仿佛回到了4000多年前:城外植被茂密,城里欢乐祥和,成千上万的先民们披着兽皮,过着男耕(猎)女织、载歌载舞的生活。

4、玉“招牌”

因为此前看到过“黄帝之时,以玉为兵”的历史记载,更听说有大量石峁玉器流失海内外,所以,离开皇城台时,我下意识地低下头,想在那一堵堵石墙边找到一两块玉,然而,我发现的只是一些破碎的陶片。

石峁村党支部书记王邦忠告诉记者:“上世纪50、60年代,村民们经常能在遗址上捡到玉器。就是到了70年代,村里人也不把捡到的玉片当回事,三五元就卖了。1976年,省上来了个名叫戴应新的考古人员,收集走了很多玉器。”

据记者了解,戴应新当时在石峁征集了126件玉器,形制多样,玉质温润,现都藏于陕西省历史博物馆。其中有一个玉人头像,是石峁遗址中发现的唯一一个以人为雕刻对象的玉器。然而,这些精美的玉器,还只是当时被人挑拣后剩余的一部分而已。

从上世纪20、30年代开始,外国人就在当地农民手里收购石峁玉器,目前有很多藏在欧美、日本的一些博物馆、美术馆中。据不完全统计,近一个世纪间,流失到海内外的石峁玉器多达4000余件!

正因为这里“出产”了大量玉器,石峁遗址早已名声在外。去年,考古队又在石墙里发掘出6件完整的玉器,从而证明了玉器确实在这里存在,为流散世界各地的大量石峁玉器正了名。

2011年12月和2012年7月,神木县先后两次举办石峁玉器研讨会。专家们认为,石峁玉器不但量大,而且质好;不但综合了史前东南西北各文化期的制玉特点,而且独创了自己的器形和工艺。而在石峁周边200公里内并不产玉,说明这些玉料、玉器全是来源于周边小部落的进贡,进而也说明当时石峁的统治政权绝对不是一般的政权。这让人不由得要把石峁古城和黄帝联系起来。

5、梦在圆

“2009年,全国第三次文物普查时,发现在秃尾河下游薛家会的山峁上,有三座与石峁同时期的原始古城,贺家川一带也有两座。石峁古城可能就是由古国、方国向帝国过度阶段形成的,是原始古城群落里的都城。由此看来,有关专家说她是黄帝部族的居邑并非臆断,说不定黄帝就生活在这一带。”神木县文体局局长项世荣说。

确实,这个史前最大城址中,还储藏着太多太多的秘密,目前发现的只是冰山一角。正如中国考古学会理事长张忠培所说:“这个遗址的价值,不一定我们今天就能全部认识。考古不是三年五年就可结束,要几十年甚至几代人才能完成。”

对遗址考古发掘的同时,保护工作更是刻不容缓。在有关部门的一份报告中,记者看到,石峁遗址现在面临着严重的安全隐患,一方面是冰霜雨雪对石墙和夯土的浸害;另一方面来自盗掘者的觊觎。专家们建议,一定要将保护放在首要位置!应尽快制定遗址长期的考古规划,像殷墟、二里头等重要遗址一样建立长期的工作站,要有三年规划,十年设想,百年谋略。

对此,项世荣说,神木县已经专门成立了一个文管所管护石峁遗址,还将马上启动石峁的文物保护规划,做到边发掘,边保护,边展示。下一步,计划将石峁和附近的西北地区保存最完好的明清古镇高家堡共同申报世界文化遗产,并力争用三至五年的时间,将此打造成4A或5A级景区。

陕西省文物局局长赵荣也表示,陕西文物部门将尽快制定石峁遗址长期的考古规划,将石峁遗址的发掘纳入当地文化建设的体系之中,通过对该遗址的发掘、保护、展示,促进当地文化、经济的协调发展。

陕西省考古研究院院长助理、石峁遗址考古队领队孙周勇说:“本周,我们又将进驻石峁展开新的发掘工作,这次发掘依然会从外城东门开始。”

拂去历史的尘埃,会有更多的惊喜从石峁向我们走来。(白亮)