中条山,位于山西省西南部,依黄河而行,居太行山与华山之间,因山势狭长,故名中条。它像一道磅礴的天然门户,屏蔽着洛阳、潼关,拱卫晋南,瞰视豫北,战略地位十分重要。抗日战争全面爆发后,国民政府将中条山视为关中乃至整个大西北的门户,派重兵把守。令陕军三十一军团扼守中条山,阻敌南下,保卫黄河安全,确保陇海铁路畅通。从1938年7月至1940年10月,陕军在此先后与十万日军血战百余次,其中以永济血战、“六六会战”、望原会战等最为激烈,先后粉碎了日军对中条山的十一次“扫荡”,使日军西窥关中、南伺河洛的计划一再落空。

1937年7月5日,三十一军团部从西安出发,6日即抵达朝邑。至22日,军团所属部队全部渡过黄河,于23日抵达山西永济县结营。同时,在晋东南抗日的十七师、一七七师五二九旅开赴中条山归建。1938年底,三十一军团改编为第四集团军,孙蔚如任总司令,增配四十七军。

8月初,驻运城的日军牛岛第二十师团,乘第三十一军团入晋立足未稳之际,企图一举撕破黄河防线,进犯陕西。

永济县城西临黄河,东北紧靠峨嵋原,东南依枕中条山,当同蒲铁路南段之要冲,为晋陕交通之门户。从运城到风陵渡,沿同蒲铁路,过永济县境最为方便。

三十一军团以永济县城为中心,从中条山北麓的尧王台,经东、西姚温—孟盟桥—西文学到永济城北的丰乐庄至黄河东岸,赶筑了牢固的国防工事,在工事外还挖了一丈多深、两三丈宽的壕沟,并把黄河水引进壕内,构成障碍。并在主阵地前沿,利用土坎、沟壑和起伏地的反斜面,设置了一些倒打工事。

以永济城为中心的第一道防线,由孔从周陕西警备第二旅和陕西警备第一旅张剑平(陕西长安人)团一部扼守。孔从周旅部驻永济城东的花园村,其郑培元(陕西醴泉人,醴泉即今礼泉)第五团扼守右翼至尧王台一带,冯迩革(陕西武功人)第四团扼守中央峨嵋原一带;张剑平第一团一部死守左翼永济县城。并配有两个炮兵营:十七师赵益元炮兵营扼守右翼尧王台,一七七师孙芾棠(陕西长安人)炮兵营扼守城东峨嵋原。以上各部,统归孔从周指挥。李振西教导团驻防韩阳镇以南等地,扼守辛店第二线阵地。十七师和一七七师驻守中条山各隘口,策应永济之作战。

大战在即,孙蔚如召集守城部队上尉以上军官,召开动员会议,与会军官振臂高呼:“永济在,我们在;永济亡,我们亡!”

8月15日,驻运城的日军牛岛师团以一个旅团的兵力,配有四个炮兵中队、两个坦克中队及十余架飞机,分三路向永济扑来。敌主力从正北方向进攻主阵地正面,一路沿同蒲铁路攻右翼,另一路从西北方向迂回攻击左翼。

日军一部千余人,分三路进攻十七师一〇二团团副杨法震(陕西兴平人,中共党员)防守的上、下高市。杨法震身先士卒,率部五百余人与日军激战三小时,毙伤日军甚多。杨法震负伤后坚持作战,毙敌十余人,与大部分官兵一起壮烈牺牲。

日军攻占上、下高市后,由飞机和炮兵配合,以三十多辆坦克为先导,主力乘胜猛攻孟盟桥、峨嵋原,妄图实施中央突破,攻占永济县城。日军用数十门大炮向守军前沿阵地猛烈轰击,又有多架飞机轮番扫射、投弹。陕西警备第二旅在孔从周指挥下,奋勇抗击,机枪、步枪似猛烈的怒火一样射向敌人,一颗颗手榴弹在敌群中爆炸,日军一片片倒了下去,后边的又继续冲了上来。孟盟桥数易其手,失而复得,战斗极其激烈。孔旅与日军激战竟日,日军始终未能实现中央突破的企图。

8月16日拂晓,日军约三千人,附炮二十余门,装甲车十余辆,飞机六架,向右翼郑培元(陕西醴泉人)第五团杨健(陕西长安人)第一营和第十七师赵益元炮兵营扼守的尧王台阵地发动进攻。7时许,日军集中炮火向尧王台、姚温高地、西姚温、万古寺等地猛轰。尧王台由于向前突出,阵地被毁,守兵伤亡殆尽,被日军攻克。日军由此以火力瞰制西姚温,并以飞机轮番狂轰滥炸,守军伤亡惨重。9时,西姚温阵地终失陷,情势极为危急。孔从周当即令副旅长冯迩革督率两连及特务连逆袭,令孙子坤(陕西长安人)一〇二团派队由婴峪口沿中条山向西策应,亲自率领旅指挥所参谋人员,到该团阵地就近指挥。11时,孙子坤团一部向东、西姚温日军侧背进攻,一部向尧王台进攻,下午1时将东姚温攻占,并将西姚温日军包围。下午两点左右夺回尧王台。后,敌我反复肉搏,尧王台屡次易手,失而复得。

与此同时,陕西警备第五团团长郑培元令该团预备队张子馥(陕西蒲城人)第三营驰往增援。当张子馥率增援部队赶到时,主阵地前边两个小高地已被敌人攻占。为了夺回这两个小高地,张子馥指挥所部第七连发起多次反击,连长傅宝山、排长侯维森(陕西蒲城人)壮烈牺牲,另两名排长也都负了重伤。孔从周临时指定一名作战勇敢的士兵班长代理连长,指挥该连继续猛攻。在这关键时刻,共产党员、营部副官赵书文自告奋勇协助代理连长指挥作战。营长张子馥、副营长徐永亮各率一部兵力,从两侧夹击敌人,终于夺回了这两个要点,守住了尧王台阵地。

从尧王台退走的日军又迂回偷袭,一夜间占领了东南方向的西姚温、解家坟、万古寺,使守军处在腹背受敌的境地。为了击退突破右翼阵地的日军,孙蔚如急调教导团去夺回万古寺。张希文(陕西渭南人,中共党员)率教导团第三营,一马当先,于当日黄昏即收复了万古寺。并把敌人缴去的两门山炮夺回,一直追到西姚温村南。此时,天已漆黑,又下着毛毛细雨,西姚温村究竟是敌人,还是友邻部队,一时弄不清楚。

8月17日拂晓,张希文率第三营又向西姚温村发起进攻,结果中敌埋伏。他带领全营官兵,以大刀、手榴弹奋勇冲杀,反复肉搏五六次,毙敌甚众。旋敌又从东姚温村增兵千余,三营官兵与敌拼杀更为惨烈!巷战至天亮,官兵大部牺牲,张希文率余部突围。至上午9时左右,官兵大部阵亡,张希文率余部突围。刚冲出西姚温村西南一里许,又遇敌伏兵。张希文不幸中弹受重伤,卫士要背他突围,被拒之。张希文挣扎着抱起机枪朝敌猛射,又身中数弹,壮烈殉职。孙蔚如在其写的《第四集团军抗日战争概略》写到:“因兵分力单,未能达成任务,致敌将我西姚温阵地突破。我张希文营向该处逆袭,肉搏一日夜,该营全部殉国。我主力及炮兵安全转移,厥功甚伟。”

日军占领了尧王台、万固寺、西姚温村后,绕到了永济与黄河中间,永济已经成为一座孤城,由陕西警备一旅张剑平团六百余人坚守。

8月17日12时许,两千多日寇,陆、空配合,在坦克、大炮掩护下从城东蜂拥而来。之后日军六架飞机飞临永济上空,对着城墙上的守军狂轰滥炸,接着,大炮也开始猛烈轰击,一时间,弹如暴雨,尘土飞扬,硝烟弥漫,城内的掩体全部被摧毁,东城墙上的墙垛几乎毁尽,守城的官兵损失惨重。炮声过后,日军发起冲锋。守城官兵奋起还击,机枪、步枪同时发射,如雨的子弹射向敌人,手榴弹在敌群中爆炸,连续打退了敌人的多次进攻。

下午,日军把大炮排列起来,集中火力轰击东北城墙,城墙被敌炮击毁数处,北城墙被敌机炸塌数丈。敌人见缺口打开,遂即放射烟幕弹,掩护步兵行动。日军依靠人数优势,向城墙缺口发起集团冲锋。守城官兵在城内群众的配合下,乘敌人接近缺口,敌炮暂停的空隙,迅速用装土的麻炮、布袋,封堵缺口,同时用迫击炮和手榴弹打击敌人,阻敌前进。敌人越攻越猛,战斗越打越激烈,我方伤亡越来越多,战斗力趋弱。下午4时许,张剑平派最后一个班跑步支援。团部老伙夫一听,急忙摸了条炸弹袋,装了四颗手榴弹,挂在胸前,两手又各提三颗,向战场冲去,在战斗中壮烈牺牲。团部的指挥官赞叹道:“捐躯赴国难,视死忽如归!”

8月17日晚7时,城墙东北角被日军攻破,营长邓祥云(陕西蒲城人)率部冲向缺口,身中数弹牺牲。九连四班班长冯俊杰(陕西陇县人),死守东门城楼,全班战士先后壮烈牺牲,自己负伤不能站立,顽强地把手榴弹收拢到身旁后奋力投向敌人,毙敌十余,最后怀抱7枚手榴弹从城墙跳入敌群之中,炸死敌军多人。日军潮水般涌了城来,展开巷战,我方五百多名官兵壮烈殉国。8月26日,最高统帅部以蒋介石的名义发来电报:“自张团长以此牺牲壮烈,特电慰勉。”

永济失陷后,城南的韩阳镇是堵住日军南下风陵渡的最后要隘。孙蔚如令李振西教导团坚守韩阳镇南辛庄预备阵地,独立四十六旅部署在中条山西麓,侧击前进之敌进行。

在永济失陷的当天(8月17日),日军先头部队到达韩阳镇,遭教导团迎头痛击,气焰有所收敛。此后的三四天内容,日军只派飞机和少量步兵火力侦探,从而使教导团可以部署和加强工事。期间,李振西派教导团直属连队组成便衣队,由团副魏鸿纪(陕西富平人,中共党员)带领潜伏在韩阳镇附近。多次插入敌后,奇袭敌营,搅得日军一时风声鹤唳。

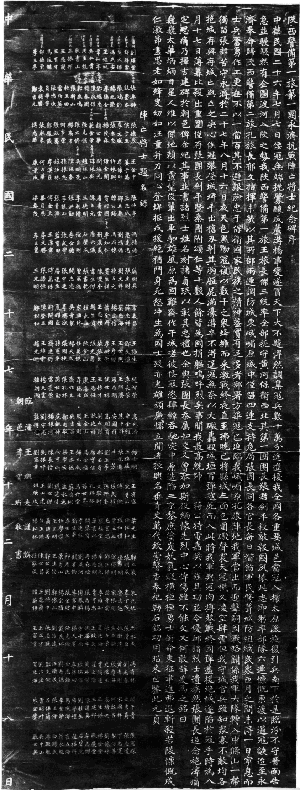

陕西警备第一旅第一团永济抗战阵亡将士纪念碑拓本

8月18日,日寇一个步兵中队,几十个骑兵,三辆战车,大模大样地开进了韩阳镇内,在确认没有中国军队后,便架起枪,杀鸡宰牛,大吃大喝。这时,埋伏在附近的便衣队从四面八方向敌发起猛攻,经过几个小时的巷战,镇内的日寇大部分被消灭。下午3时,敌人的增援部队约步兵八九百人,战车十余辆,刚到韩阳镇附近,又遭魏鸿纪便衣队的迎头痛击。这时镇内、镇外到处是枪声、手榴弹的爆炸声,肉搏的格斗声和喊杀声。黄昏时候,韩阳镇的残敌,狼狈逃窜。为了彻底消灭溃逃的敌人,配合正面阵地的战斗,魏鸿纪率便衣队迂回进攻祈家村的敌人。战斗中,魏鸿纪壮烈牺牲。

8月20日前后,日军先用飞机侦查辛庄阵地,后几十架飞机连续轰炸,几十门山炮连续炮轰一整天。炮弹带着尖厉的呼啸声,飞向壕沟,炸起漫天的尘土,壕沟边严阵以待的士兵被尘土挟裹着,飞起来,又落下去,日军指挥官看到中国士兵断裂的躯体铺满了壕沟前的地面,立即发起冲击。等日军冲到壕沟前,却傻眼了,他们没有想到,被炮火覆盖击中的,竟然是无数的稻草人。就在日军还没有回过神来时,阵地后的迫击炮和重机枪突然一齐发射,然后,手榴弹像雨点一样从高高的阵地后,像冰雹一样落在了鬼子群中。

此后,日军多次向韩阳镇阵地发动进攻,都被三十一军团教导团一一挫败。在当地民众的支援下,教导团以灵活机动的战术在韩阳镇阵地坚守了十余天。后日军从中条山西部的王官峪迂回包抄,教导团腹背受敌,被迫撤出。

永济之战,中国军队用巨大牺牲迟滞了日军在晋南的攻势,为中条山的布防争取了时间和空间。后日军虽然占领了风陵渡,但由于中国军队在中条山集结布防,威胁其后背,使其无法西渡黄河侵占西北。当时西安的一些报纸报道说:“西北整个得以安定,皆赖我英勇壮士在北岸艰苦支撑所赐。”

永济战后,西安易俗社以杨法震的事迹编写出秦腔现代剧《血战永济》,于当年公演。各界人士和杨法震生前好友募集了一笔抚恤金,在他的故乡创办了法震学校,以示对这位抗日英雄的永久纪念。

1957年4月,陕西省人民政府将杨法震的遗骨由中条山迎回陕西,安葬于西安南郊革命烈士陵园。