美国记者白修德在他的《中国抗战秘闻》一书中说:“延安根据地运往前线的物资等于零,所有的战区都是自我维持。延安输出的是人,即能够传播思想的干部。”中共领袖毛泽东认为:“增加抗战力量的工作和方法很多,然而其中最好、最有效的方法是办学校,培养抗日干部。”

陕甘宁边区地处高原,环境艰苦,交通不便,文化发展相对滞后。为了培养干部,中共中央先后在延安举办了中国人民抗日军政大学、鲁迅艺术文学院、马列学院等二十多所干部学校。培养范围涵盖政治、军事、经济、科技、文学、艺术、教育、党务、民运等领域,形成了较完整的干部教育体系。其中,延安马克思列宁主义学院作为延安的最高学府尤为受人关注。

天地是课堂,膝盖是课桌,这是当时延安很多干部学校露天上课共同的场景。徐肖冰摄于1938年

1938年5月5日,延安马克思列宁主义学院(以下简称马列学院)在延安成立,校址设在延安城北七八里的蓝家坪。马列学院成立的日子选在这时,是因为这一天正逢马克思诞辰一百二十周年纪念日。在当时,马列学院被视为中共干部培训的最高学府,由中共中央总书记张闻天亲自兼任院长。

学院从1938年5月开办起到1941年5月改组时,共招收过五期学员,加上为准备参加中共七大的代表专门开设的两个班百余人,前后共招收学员约八九百人。

马列学院的学员主要来自两个渠道:一部分是参加革命多年的老干部,其中不乏很有资历的红军指挥员和地下党领导人,著名者如李先念、徐海东、阎红彦(陕西安定人,安定即今子长县)、张秀山(陕西神木人)、汪东兴、姬鹏飞等;另一部分则是“一二•九运动”后陆续从平、津、沪、穗等大城市来的地下党员和知识青年,其中著名者如宋平、邓力群、丁玲、吴冷西、林默涵等。马列学院之所以被称为“最高学府”,不仅在于其办学规格高,同时也在于它入学之难。来自国统区的知识分子,在被选入马列学院之前,绝大多数需要先经过抗大、陕公、中央党校或中组部训练班的短期学习、考察、筛选,合格者还须通过考试方能入学。

延安蓝家坪马列学院全景,土石山上一排窑洞就是校舍,与杨家岭隔延河相望

有一些工农出身的学员,对读书学习缺乏正确认识,说:打仗有了机关枪就够了,敌人来了,一扫一大片;读书又不能打死敌人,有什么用?针对这种思想,张闻天说:机关枪能打死敌人,但是革命不能光靠机关枪,没有马列主义,分不清敌我,你就不知道该向谁扫射,可能打不准敌人,反而伤了自己的同志。所以,革命需要机关枪,也需要马列主义。

学员王兆相(陕西神木人)是老红军,但从小放羊,只念过三年书,学习很困难。他后来回忆说:“学校的课程很多,刚开始时我听起来非常费力,就像整天驾在云雾里一样。”张闻天鼓励他说:“文化低也别着急,听不懂可以多问。今后可以看点小说,像《三国演义》《水浒》之类书,这样可以增长许多文化知识。”王兆相后来总结:“在学习上我很用功,完全靠眼看、耳听、脑记。当时还是觉得有关马列主义、党建、新民主主义、世界革命史等知识我学得还是不错的。政治经济学、哲学就比较难懂,学起来相当困难。在马列学院一年半时间的学习生活,对许多课程,我由听不懂到逐渐听懂并理解。通过学习,我深深感觉到自己的眼光看得远了,视野更开阔了,对抗战充满了信心和希望。”

作为最高学府,马列学院的学习方式与日常作息,与其他学校有很大区别。比如抗大就强调要对学员进行军事化管理,每天鸣号吹哨、集体作息;而马列学院则更强调自主学习,借此培养干部独立思考的能力。当时的学员们如饥似渴地学习马列理论,不须督促检查,经常在窑洞外高原温暖的太阳底下看书学习,往往忘记了休息。来自国统区的学员,更是对过去不易看到的各种“禁书”——马列经典著作,一卷卷地阅读,不断思考、交谈,或结合学习写笔记、心得。

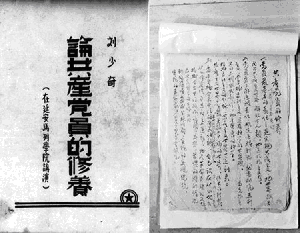

1939年7月,刘少奇在马列学院授课时所用的讲义

学院最突出的一个特点,即民主探讨的气氛很浓厚。学员之间有时争论虽然很激烈,但都能摆事实、讲道理,平等相待,没有盛气凌人或拿大帽子压人、打击整人的专横作风。学院为学员提供了大量的报纸期刊和中外书籍,为学员的自主学习提供资源便利。但与国统区禁止马列主义书籍流通形成对比,马列学院里却陈列有很多国统区的书刊,包括一些刊载反共言论的印刷品,供学员们对比研究。马列学院的这种风气,与兼任院长的张闻天个人性格与民主作风有很大关系。1940年2月,中央书记处发出《中央关于办理党校的指示》,明确指出:“在学校生活中应该充分的发挥民主,在学习中应该提倡敢于怀疑、敢于提出问题、敢于发表意见、与同志辩论问题的作风;对于错误的、不正确的思想,主要的应该采取说服、解释与共同讨论的方法来纠正。”

先后在马列学院开设课程的有很多党内的理论家。如院长张闻天主讲《论待人接物》,主持院务的副院长王学文讲《政治经济学》,刘少奇讲《论共产党员的修养》,艾思奇讲《哲学》,吴亮平讲《马列主义》《联共党史》,陈云讲《党的建设》。很多当年的学员都对陈云深入浅出、通俗易懂的授课方式留下深刻印象。譬如他讲到干部政策时,不赞成“打桩”的做法。“打桩”的意思,就是把干部不慎重地提拔起来,又随便地放下去,这样反复“打桩”会伤害干部。他更赞成耐心培养干部、循序渐进地使用干部的做法。当陈云讲到“共产党员要革命到底”时,形象地解释说:“什么叫‘到底’呢?就是一直到停止呼吸时才算‘到底’。”

1940年,师哲(陕西韩城人)从苏联回国。他在苏联工作与生活了十八年,精通俄文。张闻天立刻请他到马列学院教俄文。师哲对自己能否胜任教学没有信心,不敢答应。张闻天不灰心,反复劝说,最后不由分说,拉着他到学院,当众宣布:“这就是你们的俄文教员,两天后正式上课。”

等师哲第一次上课时,看到下面坐了两百多人,黑压压的一大片,像听大报告的似的,叫苦不迭:这可怎么教?黑板上写的字后边看不到,即使喊着讲课后面也听不清。勉强上完一节,他找张闻天诉苦:“天下哪有这样教外文的?没有教材不说,就这样两三百人上大课,能有效果吗?”张闻天笑着说:“再坚持一下,情况就会发生变化。”果然让他说中了,听课的人一次比一次少,最后坚持下来的也就是二三十人,可以正常授课了。经过师哲和学员们的努力,马列学院的俄文教学取得可喜的成效,有些学员像季宗权、唐海、陈波儿等学得非常好,一年之后,甚至能独立翻译长篇巨作,成了中央研究院俄语教研室的骨干。

当初张闻天安排学习俄语时,曾受到非议:“山沟沟里面学什么俄语?”可实践证明,在这个问题上,张闻天确实是站得高、看得远。

马列学院是中共在抗日战争时期创建的第一所比较正规的研读马列主义理论的学校,对提高党的理论水平做出了很大贡献。它的教育方针设定为“理论与实际的一致”,即一方面切实掌握马克思列宁主义的基本原理,另一方面还要契合实际,实现马克思主义的中国化、本土化。因此,帮助许多经过长征和在国统区长期斗争的干部总结经验、学习理论,也是学院学习的重要目标之一。如据当时的学员郑汶回忆,“九一八事变”后,他和同学们反对对日不抵抗主义,举行罢课、示威、游行,党团员们经常冒险在闹市搞飞行集会、散传单,当时认为这是很革命、很勇敢的,也不怕被捕坐牢。他在中国公学负责党的工作时,不注意隐蔽,不注意团结大多数,最后导致学校被封闭。经过在马列学院的学习,才逐渐认识到这是在“左”倾教条主义的错误路线领导下,造成马列主义理论与中国国情脱节、和中国革命实践脱节的结果。通过这样的学习,让学员在政治思想上获得提高,这是马列学院在马克思主义中国化的进程中所发挥的主要作用。

1941年5月起,马列学院先改为马列研究院,再改为中共中央研究院,最后并入中共中央党校。